[ 山口 周インタビュー② ]

―― 人間の認知を揺さぶる、自然とアートの情報量

膨大な情報量が持つ力

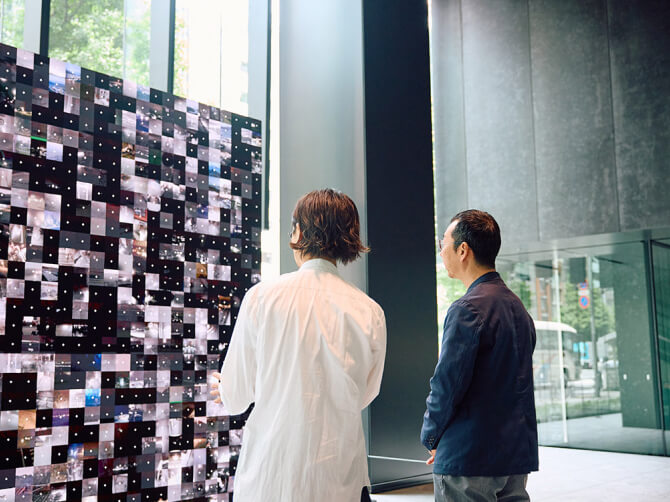

―― ミュージアムタワー京橋(以下、MTK)による「WORK with ARTプロジェクト」の一環として1階ロビーに新設された、ダムタイプのパブリックアート《WINDOWS》(2024年)をご覧いただきました。世界中のライブカメラによる映像をリアルタイムに取得して、1枚の窓に見立てたスクリーンにさまざまな風景を映し出す作品です。

山口 周(以下、山口)「一級品が置かれている」というのが率直な感想です。人間がつくったものなのに自然界と同じくらいの情報量があるものというのが、良いアート作品についての私の定義です。そういうアートに触れた人間は五感が刺激されて脳が活性化します。ダムタイプのインスタレーションを見たとき、自然が与えてくれるものと同じような、閾値を超えた情報量を持つ作品であると感じました。

しかもそれが東京の真ん中のオフィスビルにあるということ。現代のオフィスビルは、人間が脳内でつくった仮想現実をモノ化した空間と捉えることができます。つまり自然とは真逆のもの。そのビルの中に自然界と近い情報量を持つアートを入れ込むということは、仕事でこの場所を通り、作品を目にする人たちの創造性を少なからず刺激することにつながるのではないでしょうか。

―― 都市にはモノや情報が溢れていると言われることも多いように思われます。

山口 実際は、その逆です。都会というのは、建物も道路もすべて人間が頭の中で考えてつくったものだけでできているので、ひじょうに情報量の少ない環境なのです。

私は大学で美術史学を専攻するなかで、一番長く勉強していたのは音楽の作曲でした。ある時、家から駅に向かう途中で突然風が吹き、目の前にあった大きなケヤキの枝が一斉に揺れて、ザーッと音が鳴った。その木が出した何千何万という種類の音の複雑な重なりに、「なんていい音なのだろう」と圧倒され、感動しました。その膨大な情報量に対して交響曲が鳴らすのはせいぜい100種類くらいの楽器の音であり、「人間がつくるものなんて自然には到底かなわないな」と思った私は、作曲の道を諦めたほどでした。

均質な仮想空間からの脱却へ

山口 そのような体験と比べると、東京や都会という空間はとても音が貧しい。外を走る車の音や通行人の話し声がうるさい、近所の公園や学校の音がうるさいと言ってどんどん外環境を遮断して、情報量をゼロに近づけていくような場づくりがなされています。

丸の内や大手町エリアに限定すると、ほとんどのオフィスワーカーが仕事で扱っているのは、実際のモノではなく情報材です。コロナ禍でリモートワークが台頭したときに人々がすぐ順応することができたのは、従来のオフィスがそもそも人間の脳内という仮想空間から発想されたものであって、それと同じ発想のもと、インターネットという仮想空間に移るだけというような、なじみの良さがあったからではないでしょうか。

―― そのリモートワーク期間を経て、今いちど、オフィスや働く環境のあるべき姿が問われているようです。

山口 コロナ禍も落ち着いたので「そろそろオフィスに戻ろう」ということですよね。企業としては、改めて物理的に人が集まることの意味や目的を考え直して、その純度を高めていくべきタイミングではないかと思います。都心の本社ビルに毎日何千人も集まっているけれど、果たして本当に営業と経理の人間が同じ場所にいる必要はあるのかといったようなこと。そのような整理をしたうえで従業員が同じ場所で一緒に働くことの効果をより追求できる組織が、これからパフォーマンスを上げていくでしょう。