[ イベントレポート ]

―― オフィスビルに開かれた、

アボリジナル・アートと五感の交差点

アボリジナル・アートに触れる展覧会鑑賞ツアー

2025年の秋、ミュージアムタワー京橋が推進する「WORK with ART」プロジェクトの一環として、アーティゾン美術館で開催された展覧会「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」とのコラボレーションイベントが実施された。当ビルで働くビジネスパーソン約30名が参加し、視覚や聴覚、味覚といった五感を刺激しながら創造性を高める展覧会ツアーとフードイベントを体験した。

イベントの前半では、「彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術」展(2025年6月24日〜9月21日)を企画した上田杏菜氏(公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館 学芸員)による鑑賞ツアーが実施された。本展は、オーストラリア先住民の女性作家8組によるアボリジナル・アート52点を紹介する展覧会だ。同館の充実したコレクションをベースに、近年、現代美術の文脈で国際的に注目を集めるアボリジナル・アート、特に複数の女性作家に焦点をあてる日本初の試みとなった。

冒頭に登場するノンギルンガ・マラウィリによる一連の作品は「バーク・ペインティング」と呼ばれ、ユーカリの樹皮に伝統的な図像などを着彩したもの。絵画と彫刻のあいだのような作品群から発せられるエネルギーが、アボリジナル・アートを初めて見る参加者の心を捉えた。「印象派の絵画は好んで見るが、現代美術は難解なイメージがあり、敬遠していた」という声もあったなかで、いざツアーが始まると、アボリジナル・アートの素朴な力強さを前に、頭で理解するよりも感覚的に作品に触れる楽しさを味わっている様子が伝わってきた。

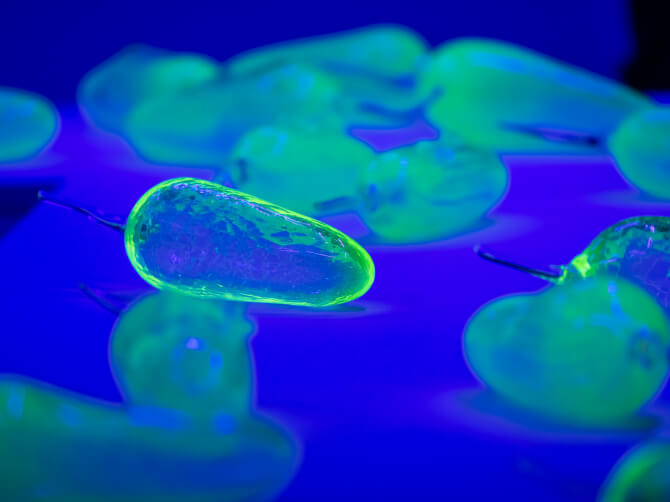

展覧会の趣旨は、オーストラリア先住民の芸術を紹介することだけではない。上田氏によると「今回はアボリジナルにルーツをもつ女性作家のみを取り上げ、彼女たちやその祖先を取り巻く困難の歴史と社会背景、その中で懸命に制作に取り組むアーティストとしての姿も伝えたかった」という。ジュディ・ワトソンの《アボリジナルの血の優位性》は、長く選挙権を与えられなかったアボリジナルの血統と差別について描き、イワニ・スケースによる美しく妖しく光るウランガラスの作品《えぐられた大地》は、オーストラリア南部での核実験や現在も行われるウラン採掘によって壊された自然と暮らしを表現したもの。他にも植民地時代に失われた伝統文化や、環境破壊によって捨てざるを得なかった故郷を描いた作品などをとおして、参加者は、オーストラリアに限らず世界の各地域でも今まさに起きている問題として思いを巡らせていた。

上田氏が最後に紹介したのは、80歳を超えてから絵画制作を始めたマーディディンキンガーティー・ジュワンダ・サリー・ガボリである。現在ヨーロッパの現代美術界で高く評価される作家を取り上げた理由について「西洋の美術教育を受けず、亡くなるまでの10年間で約2,000点もの作品を制作したガボリの絵を見ていると、アートに対する固定概念を打ち消し、人間と芸術の関係について、あるいは人の想像力はどこから生まれてくるのかといった根源的な問いに向き合わせてくれる」と説明。無限のイマジネーションによって自由に描かれた、色鮮やかな大型ペインティングで展示を締めくくった。

食と音楽をとおして、ビジネスパーソンが感性を共有する

イベントの後半は、ビル16階にあるカフェテリアに移動し、展覧会を五感で味わうフードイベントが行われた。冒頭には、アボリジナルの伝統楽器デジュリドゥの奏者であるGOMA氏が生演奏を披露。2メートル近い筒状の楽器は、シロアリによって内側をくり抜かれたユーカリの木からつくられるという。奏者が息を吹き込みながら筒内で音を共鳴させる演奏方法はトロンボーンのような金管楽器に似る。重厚で低い倍音が会場に響き、参加者をはるか南半球の大地のイメージへと誘った。

鼻から息を吸うときにも常に口から息を出すことによって、音を途切らせずに続ける奏法

フードイベントでは、中山晴奈氏(フードデザイナー、京都芸術大学通信教育部食文化デザインコース専任講師)が、本展のコンセプトや展示から想起した「インスパイア・フード」をプロデュース。山フーズや御菓子丸といったフードアーティストと協働し、五感でアボリジナル・アートを味わうようなメニューを提供した。

参加者は、前菜としてブッシュ・タッカーと呼ばれるアボリジナルの伝統的な食材であるマカダミアナッツや酸味のあるフィンガーライムをつまみながら、壇上では中山氏がインスパイア・フードについて解説。「展覧会を見た時にアボリジナル・アートのパワーに圧倒された。その力強さにインスピレーションを受けて、オーストラリアの大地を感じるようなフードを考案した」と語った。

土器をイメージして穀物でつくられた「食べられる器」に、ブッシュ・タッカーの食用幼虫を模したディップを盛るなど、アート作品のように想像を掻き立てるフードの数々が並ぶ。オーストラリア産の牛肉に添えられたタスマニアペッパーは、日本ではほとんど使われることのない香辛料で、独特の強い刺激と香りがある。最初は料理におそるおそる手を伸ばしていた参加者は、初めて出会う味や食感に驚きと喜びの声を上げていた。

イベントは好評で、参加者のひとりは「普段はなかなか美術館には行かないが、仕事でオーストラリアとの交流があるため親近感を覚えながら参加した。アボリジナル・アートや音楽など、現地の文化に対してより深い興味を持つことができた」と感想を語った。また今回のイベントを機に初めてアーティゾン美術館を訪れたという参加者は、「鑑賞した作品やイベントでの体験にいたるまで、多くのインスピレーションを受けた。入居企業同士が接点を持つという点でも初めての機会となり、今後も積極的に参加していきたい」と話した。

近年、食という存在はオフィスで働くビジネスパーソンのエンゲージメント向上に寄与する重要なものとして認識されてきているが、今回のような「体験型イベントとしての食」や「アート鑑賞としての食」といった横断的な取り組みによって、多くの参加者がその可能性を改めて認識したようだ。

従来の展示室という場にとどまらないアート体験が、ビジネスパーソンたちの感性や働く環境を新しいかたちに育てていく。この「WORK with ART」のコンセプトを携えながら、ミュージアムタワー京橋では、今後もアーティゾン美術館と連携した鑑賞イベントを企画していく予定だという。