[ ダムタイプインタビュー② ]

―― 境界なき創造の現場

ジャンルにとらわれない作品群から受けた刺激

―― ダムタイプに参画する前の古舘さんと濱さんにとって、ダムタイプはどのような存在だったのでしょうか。

古舘 健(以下、古舘) ダムタイプを初めて認識したのは1998年くらい、僕が高校生の時です。ある日、ダムタイプを特集したテレビ番組が流れていて、《Preasure Life》や《pH》、《S/N》の上演の様子を目にしました。演劇でもダンスでもない、見たことのないパフォーマンスとしか言えない強烈な印象を受けました。その翌年にICC(NTTインターコミュニケーション・センター)でメンバーのひとりである池田亮司さんのコンサートに行き、爆音の中で涙を流すという経験をしました。

当時からメディアアートは盛り上がりを見せているなかで、その影響を受けたひとりとして、僕自身もつくり手としての活動にのめり込んでいきました。

濱 哲史(以下、濱) 10代の頃からヤニス・クセナキスやメルツバウ、オヴァルといったノイズミュージックや電子音楽のアーティストが好きで、その流れでIAMASの図書館で池田亮司さんのアルバムを借りて聴いたのが、ダムタイプに触れた最初のきっかけだったと思います。そこからパフォーマンス作品《memorandum》や《OR》をDVDで観て、その内容に強い衝撃を受けました。同時に、作品のパッケージングや資料のつくり方からも、余計な言葉をほとんど使わず、作品そのもので勝負する“謎多き匿名集団”としての姿勢に、より強く惹きつけられていきました。

ダムタイプの結成は、私が生まれる1年前の1984年です。当時はコンピュータも高価で、データ容量やプログラム環境などのスペックも現在とは比べものにならないほど制約があったはずです。インターネットもまだ一般化しておらず、先行事例もほとんどない状況のなかで、どうしてこんなテクノロジーを駆使した新しい表現を思い描き、実現できたのか。その点にも強い関心を抱いていました。

ダムタイプに入る前の2015年に、《LOVERS―永遠の恋人たち》の修復プロジェクトに携わったことは大きな経験となりました。古橋さんは1995年に亡くなっているので直接お会いしたことがなく、どんな態度や声色で制作に臨んでいたのかと想像を巡らせながら制作をしていました。作家自身の人生が終わっても作品が後人に継ながれていく状況や過程に関わることで、アートの時間性を強く感じられたように思います。

高谷史郎(以下、高谷) 《LOVERS―永遠の恋人たち》とは、モーターでプロジェクターを動かして映像と機械を同期させるような作品です。古橋が亡くなった後に再演することになり、残された資料をもとにした修復と再制作に、古舘君や濱君と一緒に取り組みました。この作品において何が重要なのかということを議論しながら、オリジナルのビデオテープの映像をデジタルデータに起こしていったり、メディアアートとしてミックスされたものを分解していく作業は面白かったですね。

ひとりひとりがアーティストとして企てていく

―― さまざまなバックグラウンドや世代のメンバーが集まるダムタイプには、明確な役割分担がなく、ヒエラルキーの線引きもないと聞きました。

高谷 プロジェクトを進めていくうえで結果的に役割分担は生まれますが、その役割を“こなす”だけではないということです。プログラマーならプログラミング以外のことについてもアイデアを出して他のメンバーときちんと話し合えるというような。例えば《DUMB TYPE | AUDIO VISUAL LIVE 2022: remix》という作品では、普段は音楽や音響関係を担当している濱君が「こんな映像をつくってみたい」とアイデアを出し、それを実現しました。古舘君が音楽をリードすることもあります。

ピラミッド式にリーダーがすべて決める、自分のポジション以外には口出しをしない、ということではありません。それぞれのアイデアを“まとめる”というアプローチとも違うと思っています。ひとりひとりのアーティストが異なる解釈を持っているということを前提とした集団として取り組まないと、良い作品にはならないと思うのです。

古舘 もしかしたらこのチームワークが外からは特殊なものとして見えているのかもしれないのですが、実際はとても自然なかたちで制作をしているという感覚があります。意外に皆でゆるゆるとつくっているんです(笑)。

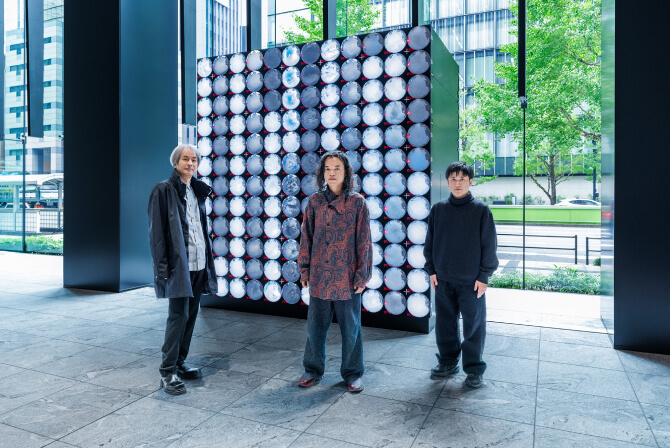

濱 始めに作品の完成イメージを決めず、アイデアを持ち寄りながら、それぞれが考えていくスタイルだと思っています。今回の《WINDOWS》では、高谷さんの「ライブカメラを使いたい」というアイデアを端緒に、どんな可能性を拡げられるかを各自が考えていきました。もちろんミーティングもたくさん行いますが、言葉ですり合わせるというよりは、各人が試作を持ってきて見せ合っていくような。それぞれが実験し自由に企てていく文化があると思います。